-

睡眠健康精细化管理:血糖分层视角下的睡眠风险评估

222026.01

222026.01浙江大学健康医疗大数据国家研究院吴息凤教授团队在国际权威期刊《Journal of Globe Health》发表重要研究。该研究依托中国台湾 MJ 健康队列 53.4 万名成年人、长达 19 年的长期随访数据,首次在亚洲人群中系统刻画了不同睡眠时长、睡眠障碍在正常血糖、糖尿病前期及糖尿病人群中的差异化健康效应,系统揭示了睡眠模式与血糖状态对长期死亡风险的交互影响,为代谢相关慢病与全因死亡风险的精准评估提供了全新科学证据。研究明确指出睡眠风险并非“一刀切”,而是随代谢状态显著变化。研究结果标志着睡眠健康管理从传统的统一建议,迈向结合个体代谢特征的精准风险分层与科学干预的新阶段。

-

BJC|吴息凤教授团队突破性研究:CVAI助力癌症风险评估跨向个体化精准防控

122026.01

122026.01浙江大学健康医疗大数据国家研究院吴息凤教授团队在国际权威期刊《英国癌症杂志》(British Journal of Cancer)发表的重磅研究《Chinese visceral adiposity index outperforms other obesity indexes in association with increased overall cancer incidence:findings from prospective MJ cohort study》,为中国人群癌症早期筛查与精准防控提供了全新科学依据。该研究基于台湾 MJ健康队列 33.2 万名无癌人群的长期追踪数据,首次系统性揭示中国内脏肥胖指数(CVAI)与癌症发病风险的量化关联,其预测效能全面超越传统肥胖指标如体重指数(BMI)、腰围(WC)、腰臀比(WHR)等,标志着我国在癌症风险评估领域实现从 普适性筛查 向 个体化精准预警 的关键跨越。

-

GPB|浙江大学吴息凤教授团队首次锁定主观认知下降关键基因,SEPHS2和CLVS2或是阿尔茨海默病预防靶点

272025.11

272025.11《Genomics, Proteomics and Bioinformatics》近日发表一项突破性研究,由浙江大学公共卫生学院、浙江大学医学院附属第二医院吴息凤教授团队,基于“健康浙江百万队列”(HOPE Cohort),首次通过全基因组测序在中国人群中发现了与主观认知下降(SCD)显著相关的两个新基因SEPHS2和CLVS2,为阿尔茨海默病(AD)的早期预警提供了新靶点。

-

吴息凤教授团队通过前瞻性队列研究发现血脂异常进展和肺癌风险增加的相关性

302025.09

302025.09近年来,血脂异常与多种健康问题之间的关系引起了广泛关注。血脂异常,尤其是向血脂紊乱(即高脂血症)的发展,被认为是心血管疾病的重要风险因素。然而,血脂异常与癌症之间的关系,尤其是与肺癌的关系,尚未得到充分研究。

-

浙江大学公共卫生学院李雪研究员团队探索植物性饮食用于改善炎症性肠病自然史的潜力

262025.09

262025.09炎症性肠病(IBD)作为一种累及胃肠道的慢性炎症性疾病,涵盖克罗恩病(CD)和溃疡性结肠炎(UC)两种亚型,以反复发作的腹痛、腹泻及肠道炎症为特征,其全球疾病负担正持续攀升。现有证据表明,以高动物性食品和超加工食品为特征的西方饮食模式与IBD发病风险密切相关

-

吴息凤教授团队基于大型前瞻性队列与机器学习算法构建泛癌种风险预测模型

112025.09

112025.09BMJ Oncology期刊在线发表了来自浙江大学公共卫生学院吴息凤教授团队题为《Novel machine learning algorithm in risk prediction model for pan-cancer risk: application in a large prospective cohort》的模型研究。该研究成功开发并内部验证了一个基于常规体检数据的机器学习模型,该模型在预测亚洲人群全癌发病风险方面展示出了良好的预测性能和区分能力。

-

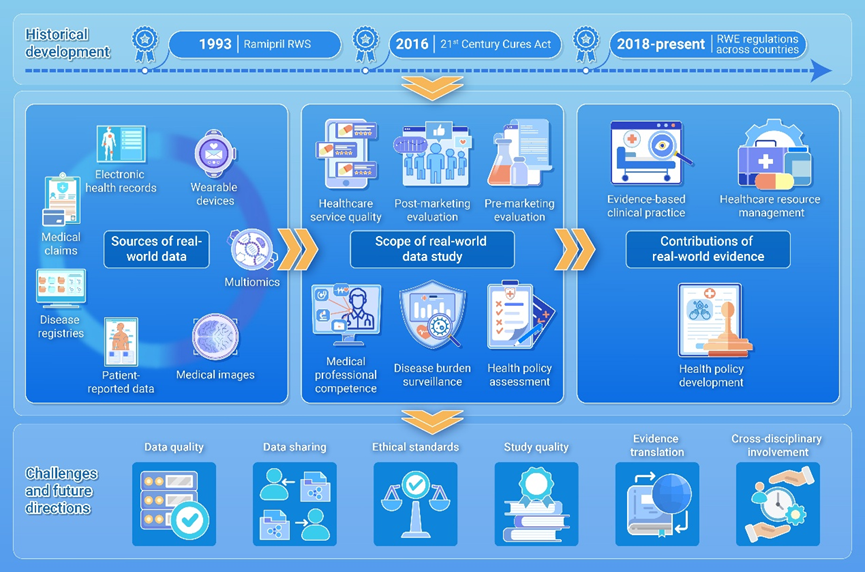

浙江大学公共卫生学院大数据健康科学系涂华康教授系统阐述真实世界研究

112025.09

112025.09近日,浙江大学公共卫生学院大数据健康科学系涂华康教授和合作伙伴共同开展了一项重要研究,相关成果近期发表于国际知名期刊《The Innovation Medicine》。该研究系统回顾了全球真实世界研究的演进历程、实践价值与面临挑战,并提出具有前瞻性的改进建议,这对医生、研究人员、政策制定者,乃至关心健康的公众,都极具参考价值。

-

吴息凤教授/吴逵研究员团队开展迄今最大规模中国人群肺癌全基因组关联研究,揭示非编码遗传调控新机制

112025.09

112025.09肺癌是中国乃至全球范围内确诊率、死亡率最高的癌症,严重威胁着人群健康。通过大规模全基因组关联研究(GWAS),科研人员已发现了40多个与肺癌相关的基因位点,但仍存在两大关键挑战。一方面,多数已发现的关联位点位于非编码区域,其背后的分子机制尚不清楚;基因型-组织表达(GTEx)等项目为欧洲和非洲人群提供了丰富的多组学数据,但亚洲人群却缺乏类似规模的参考数据。

-

李文渊研究员团队揭示晚年认知轨迹与死亡风险之间的关系

112025.09

112025.09近日,浙江大学公共卫生学院大数据健康科学系李文渊研究员团队开展了一项重要研究,相关成果近期发表于国际知名期刊《J Prev Alzheimers Dis》。该研究旨在揭示晚年认知轨迹与死亡风险之间的复杂关联,并进一步明确与认知能力下降相关的风险因素,为应对老龄化挑战带来了新的曙光。论文第一作者(共同)为浙江大学大数据健康科学系硕士研究生赵云锋。

-

糖尿病前期转化状态与死亡风险的关系竟在这?

112025.09

112025.092023年3月28日,国家级特聘专家、健康浙江百万人群队列首席科学家、浙江大学公共卫生学院院长吴息凤教授团队在JAMA子刊 《JAMA Network Open》在线发表了题为“Risk of Death Associated With Reversion From Prediabetes to Normoglycemia and the Role of Modifiable Risk Factors”的研究论文。这一成果,为我们揭示了糖尿病前期转化状态与死亡风险之间不为人知的秘密。该研究发现,与持续处于糖尿病前期状态的人相比,3年内从糖尿病前期逆转为正常血糖的人总体死亡风险并未降低。但对于遵循健康生活方式(包括积极运动和不吸烟)的人群来说,其死亡风险显著降低。

-

李文渊研究员团队创新打造基于多模态数据和Transformer的阿尔兹海默症评估框架

112025.09

112025.09近日,浙江大学公共卫生学院大数据健康科学系和浙江大学医学院附属第二医院临床大数据与分析中心李文渊研究员团队,及东北师范大学数学与统计学院李子林教授联合开展了一项重要研究,相关成果近期发表于Computers in Biology and Medicine,该项研究深入探讨了一种基于Transformer的阿尔茨海默病评估统一多模态框架。论文第一作者为浙江大学大数据健康科学系博士研究生俞奇。

-

餐桌上的抗衰秘诀 —— 一项基于中国人群的大型前瞻性队列研究新发现

112025.09

112025.09近年来,植物性膳食因其丰富的营养成分和多功能性引起了广泛关注,但它与人体衰老轨迹之间究竟存在怎样的关联,一直是科学界尚未明确的重要问题。针对这一空白,国家级特聘专家、健康浙江百万人群队列首席科学家、浙江大学公共卫生学院院长吴息凤教授团队开展了一项基于中国人群的大型前瞻性队列研究,为破解衰老谜题提供了突破性见解。

-

你的“生理年龄”可能比身份证上的老!科学家开发新的衰老评估工具,准确预测寿命和健康风险

112025.09

112025.09随着全球老龄化加剧,如何科学地衡量一个人真实的“衰老程度”变得越来越重要。我们都知道,单看“身份证年龄”(日历年龄)并不靠谱——同龄人的身体状态可能天差地别。科学家们一直在寻找能更准确反映身体内在衰老状况的“生物年龄”指标。以往的一些“生物年龄”模型依赖昂贵的基因检测(如甲基化时钟),难以普及。相比之下,如果能用我们常规体检的数据来评估,那应用前景就广阔多了。然而,专门针对亚洲人群,尤其是能在年轻人中也适用的评估工具,还很缺乏。

-

吴息凤教授在BMJ上发文揭示慢性病与癌症风险的关系

262022.04

262022.042018年1月,吴息凤教授团队在《BMJ》上发表题为“Cancer risk associated with chronic diseases and disease markers: prospective cohort study”的研究。该研究揭示了慢病导致的癌症风险与五大最大生活方式风险因素的总和相当。该研究获得广泛媒体报道,《自然综述-肾脏病学》和《新英格兰医学杂志观察》对该研究发表专题评述。该研究使用了台湾MJ队列近50万参与者的大数据。研究发现与心血管疾病、糖尿病、慢性肾脏疾病、肺部疾病和痛风性关节炎相关的标记物具有相当大的癌症风险。这些标志物共贡献癌症发生率的20.5%和癌症死亡率的38.9%,与吸烟、身体活动不足、水果和蔬菜摄入不足、饮酒和不理想的BMI这五个最大的生活方式风险因素的总和相当。慢性疾病风险评分最高的个体寿命缩短近16年。这些结果支持具有与主要慢性疾病相关的异常生物标志物的个体属于肿瘤高危个体。未来的癌症预防策略应将慢性疾病的管理作为可改变的风险因素。