-

吴息凤教授在Lancet上发文指出每天走路15分钟,即可延长寿命3年,减少死亡率14%

262022.04

262022.042011年8月,吴息凤教授团队在《Lancet》上发表题为“Minimum amount of physical activity for reduced mortality and extended life expectancy: a prospective cohort study”的研究。该研究基于美兆健康人群筛检队列,报道了运动时间、运动量与死亡及预期寿命的关系。目前,该文已累计被引用近2000次。体育运动对健康的好处众所周知,但每周少于150分钟的运动是否会对预期寿命有好处尚不清楚。基于此,研究纳入了近42万名参与者,根据自填问卷中显示的每周运动量,参与者被分为五类运动量中的一类:不活动、或低、中、高或非常高的活动量。计算了参与运动的各组与非活动组相比的死亡率风险的危险比(HR),并计算了各组的预期寿命。结果显示:与非活动组相比,每周平均运动92分钟或每天运动15分钟的低运动量运动组的全因死亡率降低了14% (HR 0.86, 95% CI 0.81-0.91),预期寿命延长了3年。每天至少运动15分钟基础上每多运动15分钟,全因死亡率进一步降低4%(95% CI 2.5-7.0),全因癌症死亡率进一步降低1%(0.3%-4.5%)。运动的益处适用于所有年龄组和性别,以及有心血管疾病风险的人群。与低容量组相比,不活动的个体死亡率增加17%(HR 1.17,95% CI 1.10-1.24)。该研究揭示每天走路15分钟,即可延长寿命3年,减少死亡率14%。图:每日体育活动持续时间和全因死亡率降低的关系

-

吴息凤教授团队在Journal for ImmunoTherapy of Cancer上发文揭示T细胞癌免疫应答相关基因与早期肺癌T细胞表型和临床结局的遗传相关性

222022.04

222022.042020年8月,吴息凤教授团队在《Journal for ImmunoTherapy of Cancer》上发表题为“Genetic associations of T cell cancer immune response-related genes with T cell phenotypes and clinical outcomes of early-stage lung cancer”的研究。该研究揭示了T细胞癌免疫应答相关基因与早期肺癌T细胞表型和临床结局的遗传相关性。T细胞相关免疫治疗的最新进展显著促进了非小细胞肺癌(NSCLC)的治疗。然而,T细胞癌免疫应答基因的遗传变异是否以及如何影响非小细胞肺癌患者的临床结局仍不清楚。为此,本研究评估了941例早期NSCLC患者(发现集n=536;验证集n=405)中280个T细胞癌免疫应答相关基因的2450个单核苷酸多态性(SNPs),以分析其与预后的关联,并观察其对T细胞表型的影响。研究发现,在发现集和验证集中位于10个基因的14个SNP与NSCLC的预后显著相关(p<0.05)。其中,TRB:rs1964986是荟萃分析后与复发风险最相关的变异(HR 1.84,95%CI 1.35 - 2.52,p=1.15E-04),而IDO1:rs10108662是与死亡风险最相关的SNP(HR 1.87,95%CI 1.40 - 2.51,p=2.17E-05)。多个不良基因型对死亡和复发风险具有累积影响。在单纯手术组和手术加化疗亚组中,七种治疗特异性变体在两个亚组中与预后的关联方向相反。表达量性状基因座分析表明,6个SNP与其相应的基因表达显著相关。用SNP定义的高危患者的T细胞脱颗粒减少(p=0.02),对癌细胞的细胞毒性降低(p<0.01)。基因表达谱显示高危受试者IDO1表达增加,IL2、PRF和GZMB表达降低。本研究揭示T细胞癌免疫应答途径的基因变异可影响预后,并可作为早期NSCLC患者治疗效果的预测因子。免疫基因型与T细胞抗肿瘤免疫之间的相关性表明宿主免疫遗传学与NSCLC预后之间存在生物学联系。图:不利基因型(UFGs)在体外T细胞癌免疫应答和T细胞脱颗粒中的作用

-

吴息凤教授在Gut上发文揭示从结直肠腺瘤进展到癌症的分子生物标志物

222022.04

222022.042018年7月,吴息凤教授团队在《Gut》上发表题为“The somatic mutation landscape of premalignant colorectal adenoma”的研究。该研究构建了结直肠腺瘤基因突变图谱并揭示了从结直肠腺瘤进展到癌症的分子生物标志物。该研究通过对149例腺瘤标本和配对血液标本进行了全外显子组测序和靶向测序。将鉴定出的体细胞突变与来自TCGA的结直肠癌(CRC)样本中的体细胞突变进行比较。确定了从大肠腺瘤到腺癌进展的分子标志物。研究发现,在非晚期和晚期常规腺瘤和大肠癌组织中,经多重比较调整后,TP53、PIK3CA、KRAS、APC和SMAD4五个基因的非沉默突变频率具有统计学意义差异。例如,大肠腺瘤中的TP53突变完全是错义突变,而大肠癌中四分之一的突变是截断突变。用随机森林分类法,鉴别出促进腺瘤进展到结直肠癌的20个最重要基因,模型AUC达0.941。图1 基因突变频率与疾病进展的关系图2 从传统腺瘤到非高突变结直肠癌恶性进展的预测模型

-

刘足云研究员联合耶鲁大学揭示衰老相关DNA甲基化时钟重要特征

202022.04

202022.04衰老生物标志物研究对基础和转化医学均具有重大意义和价值。近年来基于年龄与DNA甲基化(一种重要的表观遗传修饰)之间的密切联系,学者们建立了可以表征衰老的DNA甲基化时钟(表观遗传钟),后者成为目前衰老最具前景的生物标志物。截至目前,已有超过10个DNA甲基化时钟被报道。尽管它们具有共同的理论依据(捕捉衰老信号),但它们与健康结局以及它们彼此之间的关联强度差异较大。此外,学界对它们所表征的潜在生物衰老过程也缺乏了解。近日,浙江大学公共卫生学院与耶鲁大学医学院的研究人员联合在老年医学领域国际顶级期刊《Aging Cell》(IF=9.3,中科院分区,生物1区)在线发表了题为“Underlying features of epigenetic aging clocks in vivo and in vitro”(表征衰老的DNA甲基化时钟在体内外的潜在特征)的最新研究成果。该研究首次全面比较了11个现有的DNA甲基化时钟,并在此基础上开发出一个更可靠且有效的新型DNA甲基化时钟“meta-clock”,具备比现有DNA甲基化时钟更强的全因死亡预测效力,并且更能区分肿瘤和正常组织,反映衰老特征,具有巨大的应用前景。在这项研究中,研究人员首先对目前已报道的11个DNA甲基化时钟所包含的CpG特征进行了详细比较,发现了它们之间较大的差异。随后,研究人员基于CD14+单核细胞和前额叶背外侧皮层(DLPFC)转录组数据,发现Horvath1、Horvath2、Hannum、Levine和Lin 这5个DNA甲基化时钟具有类似的转录组信号。进一步的网络分析鉴别出16个在CD14+单核细胞和DLPFC中的共表达基因模块(consensus expression module),而其中与DNA甲基化时钟密切相关的模块所涉及到的生物过程包括线粒体翻译、免疫、组蛋白修饰、自噬等。紧接着,研究人员发现在单核细胞中具有保守转录组信号的6个DNA甲基化时钟(Horvath1、Horvath2、Hannum、Levine、Lin和Yang时钟)能在一定程度上区分肿瘤组织(例如乳腺癌、结肠癌、肺癌和胰腺癌)与正常组织,其中Levine和Yang时钟效果最为显著。来自体外实验的数据提示,这6个DNA甲基化时钟中的某几个如Levine时钟与细胞衰老和线粒体耗竭这两个重要的衰老机制密切相关,后者进一步证实了前面的转录组分析结果。基于以上结果,研究人员提出假设:表观遗传衰老可能具有多重信号/机制,不同的DNA甲基化时钟可能在不同程度上反映了部分表观遗传衰老信号,通过识别重合信号或许能够构建出更加精确和有效的衰老生物标志物。为了验证这些猜想,作者使用来自全血、DLPFC、表皮/真皮和乳腺组织数据,对现有的DNA甲基化时钟所包含的CpG位点进行共甲基化模块聚类分析,通过数学模型,重新开发出一个新型DNA甲基化时钟——meta clock。进一步分析发现,相比现有的任一种DNA甲基化时钟,meta-clock具有更强的全因死亡预测效力,更能区分肿瘤和正常组织,且更能反映细胞衰老和线粒体耗竭;此外,meta-clock与阿尔茨海默病的病理学指标——神经纤维缠结合和缠结负荷密切相关。在文章的最后,研究人员写到:“这些发现是揭开DNA甲基化时钟的生物学基础的第一步,将有助于开发更加可靠和有效的衰老生物标志物,以用于临床和转化医学研究。更重要的是,揭示其生物学基础是发现衰老驱动因素并制定针对性干预措施的必要关键步骤”。本研究唯一第一作者为Zuyun Liu (刘足云),系浙江大学公共卫生学院研究员;唯一通讯作者为Morgan E Levine,系耶鲁大学医学院助理教授。本研究得到浙江大学医学院百人计划和美国国立卫生研究院衰老研究所相关经费支持。

-

涂华康教授在Am J Gastroenterol上发文指出“血清学活检”结果可用于识别与预测高危人群患胃癌的风险

202022.04

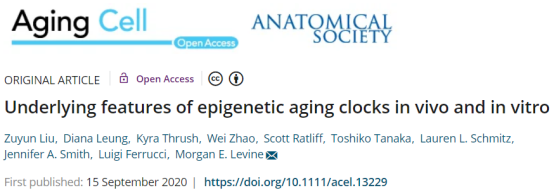

202022.04该研究利用胃癌高危人群随访数据,对“血清学活检”结果进行了评估,并将评估结果用于识别与预测高危人群患胃癌的风险。结果发现胃蛋白酶原I(PGⅠ)、胃蛋白酶原Ⅱ( PGⅡ)、PGⅠ/PGⅡ比值(PGR)、胃泌素-17(G-17)、幽门螺杆菌抗体(H. pylori-IgG)五指标联检预测胃癌高危人群的C统计值为0.80(95% CI 0.79-0.82),显著高于传统风险因素组合( C值为0.58)。基于五种胃特异性循环生物标志物,我们开发了一项血清学活检评分系统,评分越高预测胃癌风险的能力越强(Tu et al. Am J Gastroenterol 2017)。《柳叶刀胃肠病学和肝病学》研究新闻中重点强调了上述发表于AJG的研究成果。

-

吴息凤教授在International Journal of Epidemiology上发文报道MD安德森癌症病人和生存者队列(MDA-CPSC)

182022.04

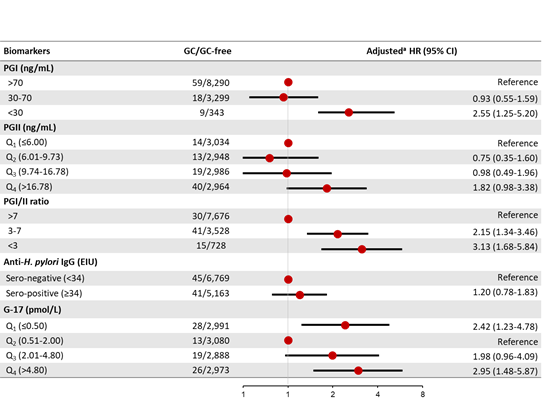

182022.042016年6月,吴息凤教授团队在《International Journal of Epidemiology》上发表题为“Cohort Profile: The MD Anderson Cancer Patients and Survivors Cohort (MDA-CPSC)”的文章,介绍吴教授牵头组建的MD安德森癌症病人和生存者队列(MDA-CPSC)的总体研究设计。MDA-CPSC的建立是为了有力支撑针对种族多样和充分描述的新诊断患者群体的临床结果和生存的研究。该队列将患者病史数据库(PHDB)与核心流行病学数据、血液生物样本研究资源(BSRR)以及电子健康记录(EHR)和肿瘤登记系统(其中包含临床、病理、实验室测试、治疗和随访数据)结合在一起。该队列旨在广泛推进个性化医疗和循证生存护理的综合研究。潜在的研究领域包括:(i)发现、测试和验证潜在的流行病学决定因素、中间临床表型和血液生物标记物,以预测临床结局和生存终点;(ii)研究基线生活质量对临床终点的影响;(iii)调查症状的患病率、严重程度和治疗,发现这些症状的潜在机制,并通过循证临床试验改善症状管理;(iv)调查癌症诊断后的种族差异并鉴定这些差异的原因;(v)研究罕见癌症患者的预后、生活质量和症状;(vi)为临床结果和生存终点开发综合风险预测算法。MDA-CPSC登记所有符合条件的18岁及以上的新入院患者,在注册后1年内诊断出癌症,并为美国居民。截至2015年5月,该队列包括155 155名参与者。根据自我报告的种族/民族,大多数患者是白人, 7.26%为西班牙裔,6.97%为黑人。图MD安德森癌症病人和幸存者队列研究设计表 队列参与者癌症诊断情况

-

吴息凤教授在Nature Genetics上发文揭示膀胱癌新型遗传易感位点

182022.04

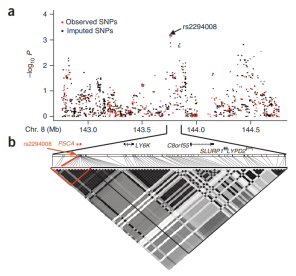

182022.042009年9月,吴息凤教授团队在《Nature Genetics》上发表题为“Genetic variation in the prostate stem cell antigen gene PSCA confers susceptibility to urinary bladder cancer”的研究。该研究鉴定了膀胱癌的新型遗传易感位点。该研究对来自德克萨斯州的969例膀胱癌病例和957例对照进行了全基因组关联研究。为了快速验证,研究在另外三个美国人群中评估了60个SNP位点,并在九个欧洲人群中验证了最显著的SNP。在美国和欧洲人群中,发现PSCA基因中的错义变异(rs2294008)与膀胱癌易感性具有一致的关联。综合所有受试者(6667个病例、39590个对照),总体P值为2.14×10-10,等位基因比值比为1.15(95%CI 1.10-1.20)。rs2294008改变基因起始密码子,预计会导致初级PSCA翻译产物N端信号序列中的九个氨基酸被截断。体外报告基因分析显示,变异等位基因显著降低启动子活性。PSCA基因组区域的重新测序显示rs2294008是PSCA基因中唯一常见的错义SNP。该研究表明rs2294008是一个新的膀胱癌遗传易感位点。图:8q24位点包含rs2294008

-

吴息凤教授在Journal of Clinical Oncology上报道首个膀胱癌风险预测模型的构建

082022.04

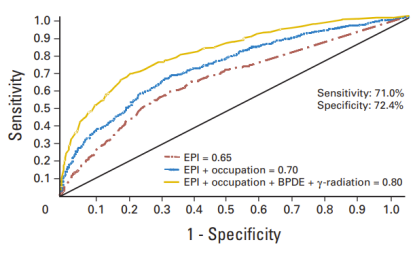

082022.042007年12月,吴息凤教授团队在《Journal of Clinical Oncology》上发表题为“Projecting individualized probabilities of developing bladder cancer in white individuals”的研究。该研究构建了第一个膀胱癌发生风险预测模型。该研究包括678名白人膀胱癌患者和678名对照组。流行病学模型中的重要风险因素包括吸烟和接触柴油、芳香胺、干洗液、放射性物质和砷。该模型具有良好的鉴别能力(AUC=0.70;95%CI 0.67~0.73)。当纳入诱变剂敏感性数据时,AUC增加至0.80(95%CI 0.72~0.82)。模型在内部验证中表现出良好的一致性。该模型只需要一个人在临床诊疗期间回答几个简单的问题,就可以预测个体化概率。该模型可作为开发基于Web的膀胱癌风险评估工具的基础。本研究还开发了一个易于使用的风险评分。图1 预测模型的ROC曲线图2 病例对照的风险评分分布

-

吴息凤教授在International Journal of Epidemiology上发文报道墨西哥裔美国人Mano a Mano队列

082022.04

082022.042017年4月,吴息凤教授团队在《International Journal of Epidemiology》上发表题为“Cohort Profile: The Mexican American Mano a Mano Cohort”的文章,介绍墨西哥裔美国人Mano a Mano队列的总体设计和研究进展。队列参与者是自我报告为墨西哥后裔的美国人(下称墨西哥裔美国人),在休斯顿大都会地区居住至少1年。从合格参与者的家庭中招募了最多三名个人。在队列开始时(即2001年)没有年龄限制;在2014年1月,纳入标准做了修改,只纳入年龄在35岁至75岁之间的男性和女性,以纳入患癌症和其他慢性疾病风险较高的人群。研究区域目前包括沿45号州际公路(I-45)的50个邮政编码地区,这些地区是墨西哥裔美国人传统居住地。截至2014年6月,从16600多个家庭招募了23606名成人参与者(18岁)。大多数队列参与者是女性(79%);入组时的平均年龄为40.8岁(±14.2岁),男性年龄略大于女性(分别为42.7岁和40.2岁);男性结婚比例(81.4%)高于女性(75.0%);大多数参与者(60%)没有高中毕业;近74%的参与者出生在墨西哥,但在美国平均生活了15.3年(±11.2年)。所有参与者在入组时会接受问卷调查,且每年接受一次随访。队列中90%的参与者留存了生物样本,其中56%有血样、63%有唾液样本、43%有尿液样本。基于该队列的研究大多集中于环境因素(例如人口背景、文化适应和社会经济地位)与健康行为(如吸烟和体育活动)之间的关系;以及健康行为如何影响身体发育和疾病,如肥胖、高血压、糖尿病和癌症。表1 参与者一般人口学特征表2 不同随访状态参与者基线数据

-

李文渊研究员在American Journal of Epidemiology上发文报道空气污染对炎症因子的影响

052022.04

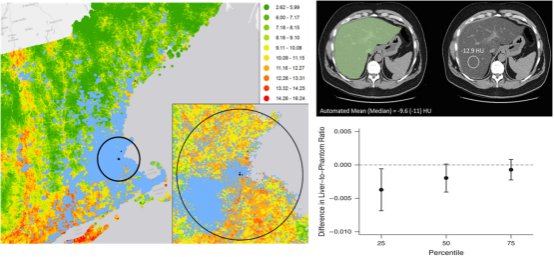

052022.042017年10月,我院李文渊研究员在American Journal of Epidemiology杂志发表题为“Residential Proximity to Major Roadways, Fine Particulate Matter, and Hepatic Steatosis”的研究论文。该论文率先探索了年平均PM2.5水平和参与者住所至最近的公路之间的距离与肝脂肪变性之间的关联。肥胖,尤其是腹部肥胖,是心血管代谢性疾病重要的可干预的危险因素。在动物实验中,空气污染暴露与腹部脂肪体积,尤其是内脏脂肪体积呈正相关。然而,少有研究在成年人中探讨长期空气污染与肥胖以及腹部脂肪体积的关系。其中,肝脂肪变性是指肝脏中脂肪的积累,重度肝脂肪变性可能引起肝功能衰竭、肝细胞坏死、甚至导致肝癌。目前,肝脂肪变性的全球患病率约为25%,并与巨大的临床和经济负担有关。肝脂肪变性也与胰岛素抵抗以及心血管疾病紧密相关。在动物实验中,空气污染暴露与肝脏中脂肪积累相关,然而,在人类流行病学研究中尚缺少通过可靠方法评估空气污染暴露与肝脏脂肪变性关联的研究。本研究将动物研究中的结果拓展至大型人群队列进行分析,评估动物研究与评估环境空气传染与人类肝脏脂肪变性的相关性。研究基于以社区为基础的美国Framingham Heart Study(FHS)二代研究和三代队列,纳入了位于马塞诸塞州的2513名非重度饮酒者作为研究对象。通过计算每个参与者的住宅到主要道路的距离,并使用时空模型来估计细颗粒物的年平均浓度以确定暴露水平。利用计算机断层扫描(MDCT)计算了肝脏脂肪的累计程度,并使用广义线性模型,在调整了人口统计学、个人和地区层面的社会经济水平,以及临床和生活方式相关因素后发现居住在距离主干公路较近区域的人群与其他人群相比,具有较高的肝脏脂肪体积并且更可能患有肝脂肪变性,但未发现年平均PM2.5水平与肝脏脂肪体积相关。这一研究结果为进一步探究环境污染与肝脂肪变性之间的关系提供了重要基础。

-

李文渊研究员在Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology上发文报道短期空气污染对炎症因子的影响

052022.04

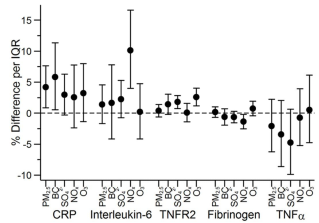

052022.042017年7月,我院李文渊研究员在Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology杂志发表题为“Short-Term Exposure to Ambient Air Pollution and Biomarkers of Systemic Inflammation”的研究论文。该论文探索了短期(1-7天)空气污染对血液中炎症因子水平的影响。空气污染是全球性的公共卫生问题,短期和长期空气污染暴露会增加心血管代谢性疾病的发病风险及死亡风险,因此空气污染已成为一项重要的可干预的危险因素。尽管有一些研究探索了空气污染与心血管代谢性疾病的关系,但空气污染致病的病理生理机制尚未被完全阐明。较高浓度的短期空气污染往往与急性心血管病发病相关,常见的假设的生理机制之一是吸入的空气污染物在呼吸道以及肺内沉积,引起局部细胞损伤、炎症反应和氧化应激反应,同时,分泌的炎性因子和氧化应激产物可能进入血液循环并到达其他器官,引起各器官系统的炎症反应并损害心血管系统的正常生理功能。虽然过去有研究探讨了空气污染与氧化应激因子和炎症因子的关系,但大多受限于小样本或比较局限的年龄范围,另有部分研究选择在心血管疾病患者中或者空气污染程度较高的地区开展,少有研究在健康人群中系统地评估空气污染与氧化应激因子和炎症因子的关系,尤其是在空气污染程度较低的地区。以社区为基础的美国Framingham Heart Study(FHS)第二、三代队列的参与人群大部分居住在美国东北部新英格兰地区、具有较大的年龄跨度并且健康状况普遍良好。新英格兰地区同时也一直具有较低的空气污染水平,常年PM2.5浓度在12 µg/m3左右。该研究基于队列中3996名非吸烟者的流行病学、体检和实验室检查数据,利用线性混合效应模型及线性回归模型等分析了PM2.5、BC(black carbon)、SO42-, NOx和臭氧对血液中的C-反应蛋白、肿瘤坏死因子受体-α和白介素-6等炎症因子的关系,发现即使在空气污染整体水平较低的地区,短期暴露于相对高浓度的PM2.5和SO42-仍可能会升高C-反应蛋白水平等,并进一步明确了老年人群以及患有2型糖尿病的人群可能对空气污染更加敏感。

-

吴健团队在IEEE Transactions on Medical Imaging(TMI)发文报道基于任务分解和细胞对比方法实现TCT图像宫颈病变细胞的检测

012022.04

012022.042022年3月29日,我院吴健团队在医学人工智能顶级期刊Transaction on Medical Imaging上发表题为“A Task Decomposing and Cell Comparing Method for Cervical Lesion Cell Detection”的研究论文。该论文从临床角度出发,提出一种基于任务分解和细胞对比的方法实现在宫颈细胞学图像上的宫颈病变细胞检测。实验室博士生陈婷婷和郑文浩是论文的共同一座,吴健教授是本文的通讯作者。TCT(薄层液基细胞技术)是一种细胞学检查,是常见的宫颈癌筛查技术。近年来,在人工智能技术加持下,机器阅片具有速度快、准确率高、高并发等优势。目前以后很多深度学习方法实现TCT图像上的病变细胞智能检测,虽然取得不错的效果,但仍然面临一些困难和挑战:(1)同一种病变类别存在大的形态差异,如单个细胞和多细胞(细胞蔟);(2)正常细胞常常被忽略,正常细胞中的细胞核大小、胞质比等往往能够给异常细胞识别提供好的参考;(3)相邻癌化阶段的病变细胞形态相似,如HSIL- ASCH,LSIL- ASCUS等,给异常细胞的识别带来困难。图1. 宫颈细胞学图像分析的挑战基于以上问题,本文提出基于任务分解和细胞对比的创新方法实现TCT图像上宫颈病变细胞的检测。(1)任务分级:设计Decompose-and-Integrate的检测头结构,将病变细胞的检测任务先分解为单细胞和多细胞病变检测的两个子任务,使得模型专注于不同细胞结构的特征提取;再将单细胞和多细胞检测结果整合,通过级联结构实现最终的病变检测。(2)细胞对比:提出动态对比模块(Dynamic Comparing Module)实现正常细胞和异常细胞的对比,提出实例级对比损失(Instance Contrastive Loss)实现异常细胞和异常细胞的对比,两者旨在增强对于病变细胞特征的学习和捕捉。论文在6935例TCT图像上进行模型训练和评估,最终AP75达到25.5,相比baseline方法提升5.6.图2. 基于任务分解和细胞对比的宫颈病变细胞检测

-

李雪研究员在Annals of the Rheumatic Diseases上发文报道血尿酸水平对多种疾病结局因果关联的PheWAS研究

232022.03

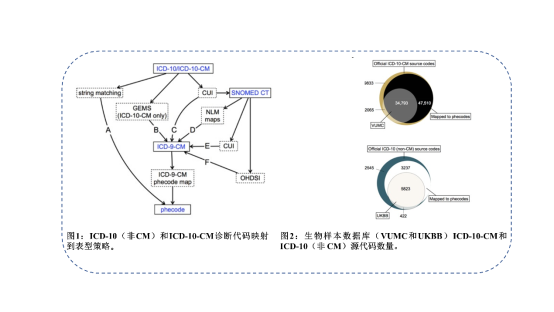

232022.032018年7月,我院李雪研究员在风湿学年鉴杂志上在线发表题为“MR-PheWAS: exploring the causal effect of SUA level on multiple disease outcomes by using genetic instruments in UK Biobank”的研究论文。该论文利用全表型组关联研究(Phenome-wide association study, PheWAS)和孟德尔随机化(MR)方法,揭示了与尿酸(SUA)水平相关的遗位风险位点对多种复杂性疾病的影响及其可能的分子生物学通路。全表型组关联研究(Phenome-wide association study, PheWAS)是基于电子健康档案(EHR)数据中的国际疾病分类(ICD)代码,探索暴露因素和多种疾病关联的研究方法。该项研究工作建立了ICD-10/ICD-10-CM代码到全表型组学代码(PheCODE)的映射,为利用电子健康档案中ICD-10和ICD-10-CM数据进行全表型组学关联性研究奠定了重要的方法学基础。表型组学(phenomics)是生物体形态特征、功能、行为、分子组成规律等所有生物学性状的集合,是生物体内除了基因组外的另一半生命密码。从基因组角度获得遗传密码后,要继续解析疾病组表型密码,才能全面揭示人体生理和疾病发生发展机制。本研究利用首批英国生物样本库(UK Biobank)近15 万人的健康记录、生物样本、电子病历及基因组信息进行整合,研究纳入了约6 百万条电子病历(包含约10750个国际疾病分类(ICD)诊断代码),绘制了全表型组学框架(Phenome Framework)。李雪研究员基于新建立的全表型组学框架,确定了25个与血尿酸水平遗传风险基因座相关的疾病结局,包括高血压、高血糖和血脂异常等多种代谢特征表型。通过对这些交叉表型相关联的分子生物学通路进行分析,该研究首次揭示了尿酸和代谢性状之间共享的遗传/生物学通路可能与GCKR 和PTPN11/ATXN2 等基因功能的多效性有关。该项研究成果获得了欧洲抗风湿病联盟(EULAR) 的认可并提出了关于系统性筛查和评估痛风患者的心血管/代谢共病的建议。该工作得到了英国爱丁堡CRUK癌症研究中心、美国范德堡大学医学中心和中国留学基金委等机构的资助和支持。

-

吴息凤教授在International Journal of Epidemiology上发文报道台湾美兆队列

182022.03

182022.032017年12月,吴息凤教授团队在《International Journal of Epidemiology》上发表题为“Cohort Profile: The Taiwan MJ Cohort: half a million Chinese with repeated health surveillance data”的文章,介绍台湾美兆队列的总体设计和研究进展。台湾美兆队列由美兆健康管理集团建立,吴教授长期担任该集团的首席科学家。台湾美兆队列参与者由分布在台湾各地的体检和健康管理机构负责招募,是目前最大的、随访时间最长的亚洲人流行病学研究队列,已纳入近60万名年龄在20岁或以上的参与者。每位参与者都需要回答一份包括吸烟、饮酒、运动、饮食和睡眠等100项核心流行病学问题的问卷,参加共约103项的血常规、肝肾功能、身高、体重和肺活量等血液、尿液检测及体格检查。大约一半的参与者接受了多次体检和问卷调查。每位参与者都签署了一份知情同意书。通过匹配个人身份证号与台湾死亡登记和癌症发病监测数据库连接以获取癌症发病、死亡及死因数据。该队列研究将为癌症流行病学研究建立独特的丰富资源;剖析慢性疾病与癌症之间复杂的时间关系;为减少慢性疾病和癌症风险提供生活方式和行为的循证建议;确定慢性病和癌症的风险因素和共同的生物通路;识别常见癌症的高危人群;并识别常见癌症的微创早期检测标志物。图 1994~2011年研究对象招募时间流程图